概要

この記事はエンジニア記事ではなく、Big Tech 企業に入社した私が読んだ本を紹介する記事です。

もちろん私が評価する本は、ある人にとっては退屈な本かもしれませんので、あくまでも個人の感想です。

そして本を読むにあたって、私は、その人が成長してきた・いる環境によって、影響は左右されると思います。そのためこれを読んだから、成長できる、価値観が変わる、と補償はできませんので、その点はご容赦ください。

私は Kindle でほとんど読んでいます。

文字を読み、自分事として落とし込む目的なので、その手段は別にどれでもいいですし、Kindle 版で買えば安いですしね。

本を読む意味

まず本を読む目的を明確にする必要があると思います。

自己啓発本を読むということは、成長したい人が多く手に取ると思いますが、ではそれ以上に何を期待して読むのでしょうか。

すぐに実践できるノウハウ、成功者のマインドセット、あるいはモチベーションを高めてくれる言葉でしょうか。もちろん、それらも読書から得られる素晴らしい恩恵の一つです。

しかし、私がBig Techという変化の激しい環境で働く中で感じる「本を読む意味」は、少し違うところにあります。それは、「著者の思考プロセスを追体験し、自分の思考をアップデートすること」です。

本には、著者が膨大な時間をかけて経験し、悩み、考え抜いた末にたどり着いた知見が凝縮されています。単にその結論 (What) や方法 (How) だけをなぞるのではなく、「なぜ著者はそのように考えたのか (Why) 」、「どのような問いを立て、どのような壁にぶつかったのか」という思考の道のりを辿ることこそが、読書の醍醐味だと考えています。

優秀なメンターと 1on1 をしているようなイメージです。

自分だけの体験・経験では決して気づけなかった新しい視点を得たり、自分が漠然と抱いていた課題意識が、本の中で的確に言語化されていることに膝を打ったりすることもあります。

特に、私がこれから紹介する本は、単に「こうすれば成功する」という答えをくれるものではありません。むしろ、読むことで新たな「問い」が生まれたり、これまで当たり前だと思っていた価値観が揺さぶられたりするような本です。

そして本を読むことで、自分の考えたことを言語化できる、という点も大きなメリットです。

今までモヤモヤした頭の中にある考えが、言葉として扱うことができれば、その後のアクションアイテムの決定や再現性を確立し備えることもできます。

本を読んだだけでは成長しませんが、本を読んで自分事に落とし込むことで、それは大きな財産になると思います。

本記事を読んでいる人が、良本に出会えることを期待しています。

今でも本棚に置いている本

イシューからはじめよ――知的生産の「シンプルな本質」

コンサルに入社すると必ず進められる1冊ですが、これは全社会人が読んだ方がいいと思います。

この本は、課題設定の重要性、その課題に対して方向性を定め、仮説・検証を行い、最終的にどのように答えを出すべきかが述べられています。

PC 動作向上 PJ を任されたとしましょう。PC の起動時間が遅いという課題があったとします。起動が遅い=PC スペックが足りない、よし、PC を買い替えましょう!となると、それはバリューのある仕事とは言えません。

起動時間が遅いという課題に対して、仮説は複数立てられます。まずはハード的な問題か、ソフト的な問題か。ハードであれば、ハードディスク、プロセッサー、メモリ等々から問題を洗い出し検証、ソフトであれば OS 依存なのか、アプリケーション依存なのか。

これはあくまで IT 技術の話ですが、IT 技術で解決する前段階で「課題設定をする」という点、そしてゴールを決める点、これらを体系だって学ぶことができます。

10年、社会人として働いていますが、課題に対してすぐゴールを決めたがる人がかなりの数、それも大企業にいます。

「いやいや、それもいい案なんだけど、まずは前段階として~」といった指摘をされる人がいたら、読んでほしい1冊です。

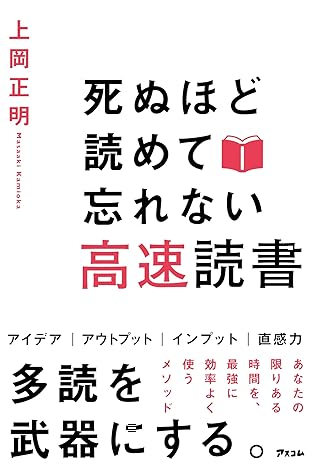

死ぬほど読めて忘れない高速読書

これは本を読む、という行為を最適化してくれる本です。この本に出合えたことで、私の本の読む数が圧倒的に増えました。

この本には、1冊を30分で3回読む読書法が記載されています。

概要として、まず全体を15分で把握し、2回目で理解、3回目で重要個所を確認する、という手法です。

この本に出合う前は、「1冊しっかり読むんだから、ちゃんと覚えなきゃ…」というモチベーションで本を読んでいたので、1冊の読了時間が長く、それでいて覚えていない、という意味のない読書をしていました。

もちろん読書時間が長くなるので、体力も使いますし、モチベーションを保たてませんでした。

ですが、1回の読書は観点でいいんだ、と思うとすごく楽になりますし、数回読むのでかなり頭に入ってきやすいです。問題集も間違えた個所だけを重点的に解きなおしていきますよね。それと同じ感覚です。

本を読みたいけど、モチベーションが…、結局忘れちゃうし…。という方は是非読んでください。

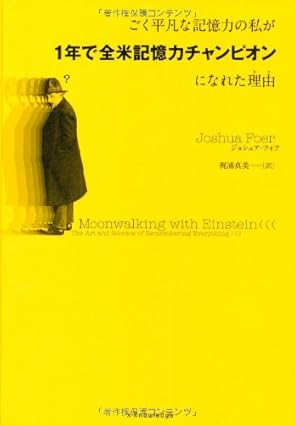

ごく平凡な記憶力の私が1年で全米記憶力チャンピオンになれた理由

これは、記憶学習の考え方を変えた本です。

私は記憶するために複数回のインプット (文字を読む) と、問題形式のアウトプットをしていました。ただ、アウトプットの問題が本などで用意されていればいいですが、ないものもあります。

そんな時にこの本にも記載されていますが、「記憶の宮殿」という慣れ親しんだ空間を記憶として扱うことで格段に記憶できるようになります。

例えば、ご自身が住まわれている家を想像してください。

玄関に入ったら、手を洗いに洗面所へ向かいます。洗面所にはタオルが積んであり、石鹸の位置、手が洗い終わったら、大体10歩でリビングに行く、といったちりばめられたところに記憶したい項目を置く、といった感じです。

自分事にできているからか、この記憶の宮殿にかなりの数助けられました。この手法は学生、社会人、どの人でも扱えるので、一度試してみてください。

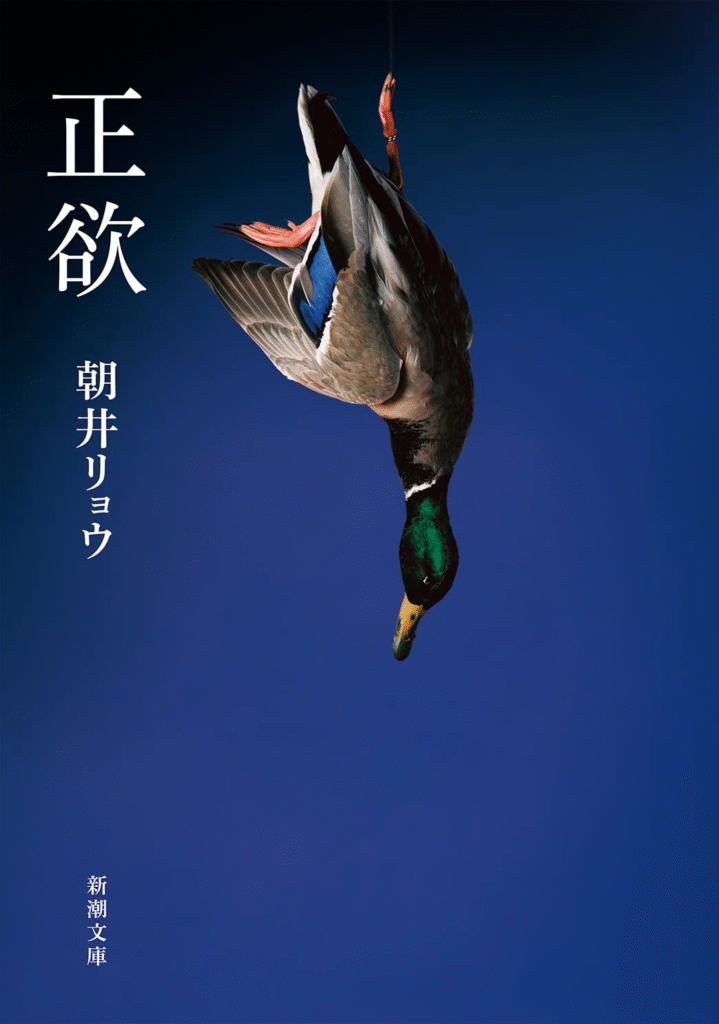

正欲

この本は、多様性が騒がれているこの時代だからこそ読んでほしい一冊だと思います。

この本は小説ですが、自己啓発以上に考えさせられる本でした。これを読んだ後は、正直1日何もしたくない (思考で頭のリソースをすべて使う) レベルで自分をいい意味で悩ませた本です。

あらすじなどはリンク先などで読んでいただければと思いますが、テーマは多様性です。昨今では 性別、年齢、人種、価値観などを認めていく、尊重していく、共存していく、多様性に重きが置かれています。

中でも「水を飲む姿」に性的興奮を覚える人へ焦点を当てたものは、想像の1個上を行きました。

例えば、あなたは魚が釣り上げられ、興奮している人を見てどう思いますか?児童 (あくまで児童が対象ではない) が飲んでいる水そのものに対して興奮している人はどうですか?

それは異常性欲であり、おかしい人、と捉えても良いでしょうが、もっと日常的に考えると、ではゲイ・レズビアンはどうでしょうか。昨今認められるようになったから、彼らは良くて、異常性癖者はダメですか?

そういった、我々が考えたことがないことに頭を悩ませている人は多いと感じました。

あくまで多様性で認められ始めているのは氷山の一角であり、もっと悩む人は多い。多様性に重きを置いている企業に所属して、様々な研修を受けた自分でさえ、そういう方とお話もしたことないですし、考えたこともない、井の中の蛙大海を知らずでした…。

未だ私の中でさえ答えが出せず、たまに手に取ると、1日中考えさせられます。この多様性が騒がれる中で、読んで1度自分の中で考えてほしい作品になります。