概要

2025年6月、MicrosoftはWindows 11の次期大型アップデート「バージョン24H2」に関して、多くのユーザーにとって見過ごすことのできない重要な変更をひっそりと、しかし正式に発表しました。それは、PCのトラブルシューティングにおける最後の砦とも言える「システムの復元」機能に関する仕様変更です。

具体的には、システムの復元ポイントの最大保持期間が、従来の約90日から一律で60日間に短縮されるというものです。

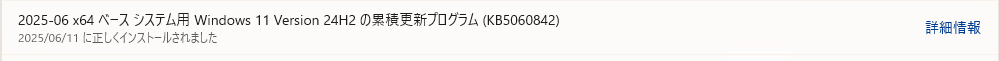

この変更は、セキュリティ更新プログラム「KB5060842」から適用され、今後のすべてのWindows 11 バージョン24H2に標準で組み込まれます。

「たった30日短くなるだけでしょ?」と思うかもしれません。しかし、この変更は単なる期間の短縮に留まらず、私たちのPCの保守・運用戦略そのものに影響を与えかねない、非常に根深い意味を持っています。

この記事では、今回の変更の詳細を深掘りするとともに、その背景にあるMicrosoftの思惑を考察し、そして最も重要な「私たちユーザーが今後どのようにPCと付き合っていくべきか」という具体的な対策まで、徹底的に解説します。

そもそも「システムの復元」とは何か?

対策を語る前に、まずは「システムの復元」機能そのものについて、その役割と限界を正確に理解しておくことが不可欠です。

システムの復元とは?

「システムの復元」は、Windowsに標準で搭載されている自己修復機能の一つです。その主な目的は、「PCの調子が悪くなる直前の状態に戻す」ことです。

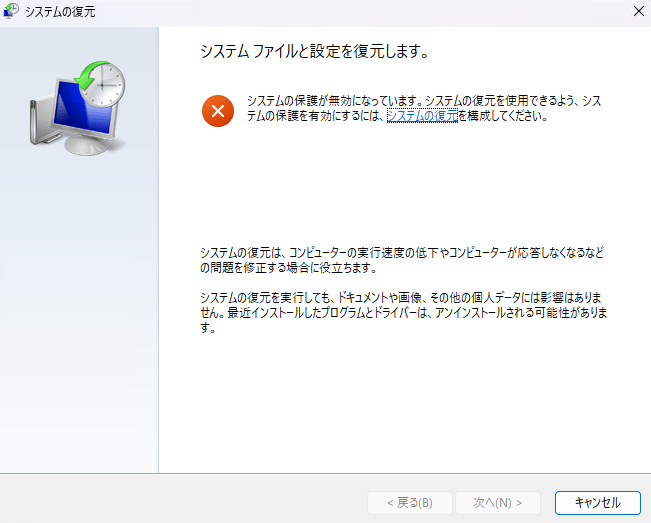

確認をする場合、Windows キー + R キー を実行し、rstrui.exe を入力します。

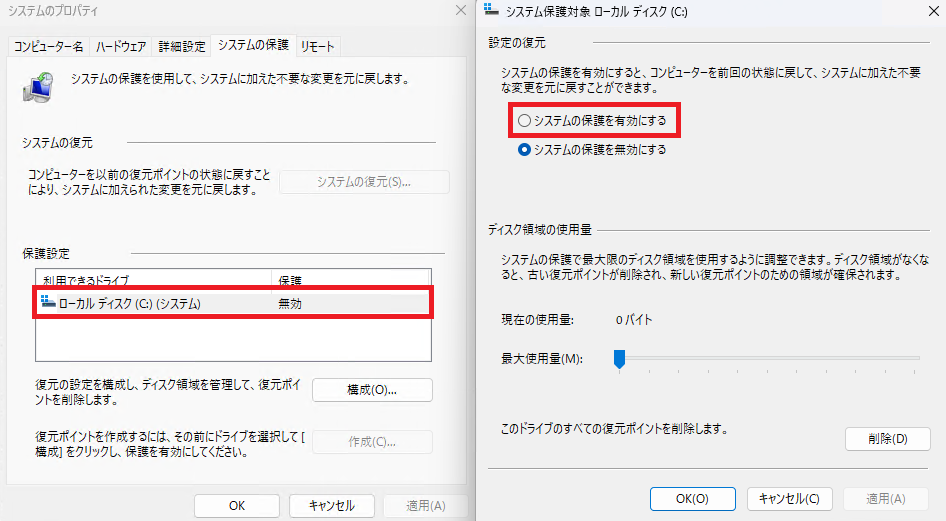

新規 PC では、システム保護は無効化がデフォルトの設定です。

無効になっている場合は、上記画像にて [システムの復元] をクリックします。

具体的には、以下の要素を保護対象として、特定の日時の状態(スナップショット)を「復元ポイント」として保存します。

- Windowsのシステムファイル群: OSの動作に不可欠なファイル。

- Windowsレジストリ: OSやアプリケーションの設定情報が詰まったデータベース。

- インストールされたプログラム: デスクトップアプリケーションなど。

- デバイスドライバー: PCに接続されたハードウェアを制御するソフトウェア。

Windows Updateが適用された後や、新しいデバイスドライバー、アプリケーションをインストールした後などに、PCの動作が不安定になったり、起動しなくなったりといったトラブルは誰しも一度は経験したことがあるでしょう。

そのような場合に、問題が発生する前の日付の「復元ポイント」を選択してシステムを復元することで、PCを正常な状態に戻すことができるのです。これは、まるでPCの時間を巻き戻すようなイメージで、多くのユーザーを絶体絶命のピンチから救ってきた、非常に強力な機能です。

システムの復元の「限界」

しかし、この強力な機能にも限界があります。最も重要な点は、「システムの復元」はバックアップツールではないということです。

システムの復元は、ユーザーが作成した個人的なファイル(ドキュメント、写真、動画、音楽など)を保護しません。例えば、デスクトップやドキュメントフォルダに保存しているWordファイルや写真は、システムを復元しても変更されません(つまり、復元ポイント作成後に作ったファイルが消えることはありませんし、逆に消してしまったファイルが復活することもありません)。

あくまでも「システムの調子」を元に戻すための機能であり、データの完全な保全を目的とした「バックアップ」とは明確に区別して考える必要があります。

何がどう変わったのか?Windows 11 24H2での変更点

今回の変更の核心は、この「復元ポイント」の寿命にあります。

変更前:曖昧だった「最大90日」

これまでのWindows 11(およびWindows 10)では、システムの復元ポイントの保持期間は「90日」とされていました。

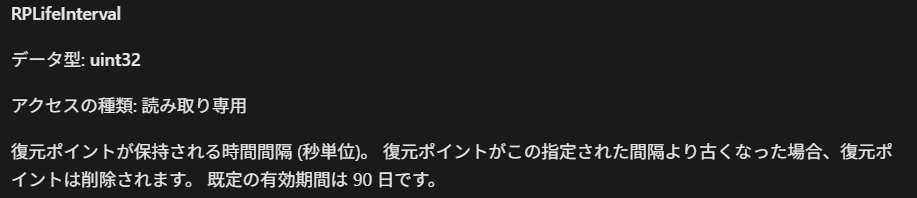

RPLifeInterval

復元ポイントが保持される時間間隔 (秒単位)。 復元ポイントがこの指定された間隔より古くなった場合、復元ポイントは削除されます。 既定の有効期間は 90 日です。

SystemRestoreConfig クラス – Win32 apps | Microsoft Learn

実際には、ユーザーがシステムの復元機能に割り当てているディスク容量に大きく依存していたのです。割り当て容量が少ない場合、新しい復元ポイントが作成されると、古いものから自動的に削除されていきました。そのため、設定によっては90日を待たずに、わずか10日や2週間で復元ポイントが消えてしまうことも珍しくありませんでした。

つまり、ユーザーにとっては「いつ消えるか分からない」という、非常に予測不可能な状態だったのです。

変更後:明確化された「厳格な60日」

Windows 11 バージョン24H2以降、この仕様が変更されます。Microsoftの公式発表によると、復元ポイントは作成から60日が経過すると、ディスクの空き容量に関わらず自動的に削除されるようになります。

[System Restore]

After installing the June 2025 Windows security update, Windows 11, version 24H2 will retain system restore points for up to 60 days. To apply a restore point, select Open System Restore. Restore points older than 60 days are not available. This 60-day limit will also apply to future versions of Windows 11, version 24H2.

※翻訳

June 10, 2025—KB5060842 (OS Build 26100.4349) – Microsoft Support より

[システムの復元]

2025年6月のWindowsセキュリティ更新プログラムをインストールした後、Windows 11、バージョン24H2は、システムの復元ポイントを最大60日間保持します。復元ポイントを適用するには、[システムの復元を開く]を選択します。60日以上前の復元ポイントは使用できません。この60日間の制限は、Windows 11、バージョン24H2の将来のバージョンにも適用されます。

これは、保持期間に上限(ハードキャップ)を設けることを意味します。たとえディスク容量に十分な空きがあったとしても、60日を超えた復元ポイントは利用できなくなるのです。

また、PowerShell のコマンドでも確認が可能です。

PS C:\WINDOWS\system32> $key = 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore'

PS C:\WINDOWS\system32> (Get-ItemProperty -Path $key -Name RPLifeInterval).RPLifeInterval

51840005184000 は、60日になります。

なぜMicrosoftはこの変更に踏み切ったのか?【深層解説】

一見すると、ユーザーのセーフティネットを狭めるかのようなこの変更。Microsoftはなぜこのような決断をしたのでしょうか。その背景には、いくつかの技術的・戦略的な理由が推察されます。

予測可能性と一貫性の提供

最大の理由は「ユーザー体験の一貫性」にあると考えられます。前述の通り、従来の仕様は非常に曖昧でした。いざという時に復元しようとしたら、期待していた復元ポイントが容量不足で消えていた、という経験をしたユーザーは少なくありません。

今回の変更で「60日」という明確な期限が設けられたことにより、ユーザーは「少なくとも60日以内であれば復元ポイントは確実に存在する」と予測できるようになります。これは、システムの挙動を標準化し、分かりやすくするという点では、一つの改善と言えるかもしれません。

ディスクスペースの最適化

近年のPCは、高速なSSD(ソリッドステートドライブ)が主流です。SSDはHDD(ハードディスクドライブ)に比べて高速ですが、容量あたりの単価が高く、特にノートPCなどでは256GBや512GBといった、比較的容量の少ないモデルも多く存在します。

システムの復元ポイントは、決して小さくないディスク容量を消費します。長期間、多くの復元ポイントを保持し続けることは、ディスクスペースを圧迫する一因となります。Microsoftは、OSが自動的に使用するディスク領域に上限を設けることで、ユーザーが利用できる空き容量を確保し、ストレージ管理を簡素化する狙いがあるのかもしれません。

よりモダンな回復オプションへの誘導

これは少し穿った見方かもしれませんが、Microsoftが「システムの復元」という古典的な機能から、より現代的なクラウドベースの回復ソリューションへユーザーを移行させようとしている可能性も考えられます。

Windowsには「クラウドダウンロードによるPCのリセット」という機能があります。これは、PCを初期化する際に、ローカルの回復イメージではなく、Microsoftのサーバーから最新のWindowsインストールファイルをダウンロードしてクリーンインストールする機能です。

また、Microsoftは「OneDrive」による個人ファイルのバックアップを強力に推進しています。システムの設定や状態は「PCのリセット」で、個人データは「OneDrive」で保護する。この2つの組み合わせを、今後のWindowsにおける標準的な回復戦略として位置づけたいという思惑があるのかもしれません。「システムの復元」の役割を意図的に縮小することで、ユーザーの意識を新しい方法へと向けさせようとしている、という深読みも可能です。

【最重要】変更によるリスクと今すぐやるべき対策

さて、ここからが本題です。この「60日制限」という新しいルールの中で、私たちはどのように自分のPCを守っていけばよいのでしょうか。

浮き彫りになるリスク

この変更で最も懸念されるのは、「すぐには表面化しない問題」への対応力が低下することです。

PCのトラブルには、大きく分けて2種類あります。

- 急性のトラブル: Windows Updateの直後にPCが起動しなくなった、特定のアプリをインストールしたらブルースクリーンが頻発するようになった、など原因と結果が分かりやすいもの。

- 慢性のトラブル: あるドライバーの更新後、数週間かけて徐々にシステムの動作が遅くなってきた、特定の操作をした時だけ稀にフリーズするなど、原因の特定が難しく、問題の発生に気づくまでに時間がかかるもの。

急性のトラブルであれば、多くの場合60日以内に気づき、システムの復元で対応できるでしょう。しかし、問題は慢性のトラブルです。「なんだか最近、PCの調子が悪いな…」と感じ始めた頃には、原因となった更新やインストールから60日以上が経過しており、頼みの綱であるはずの復元ポイントが既に削除されてしまっている、という事態が起こり得ます。

これは、ユーザーにとっての「保険」が一つ減ることを意味します。

具体的な対策

結論から言えば、私たちはもはや「システムの復元」を万能の解決策と見なすべきではありません。これを機に、より堅牢で信頼性の高いバックアップ戦略へと移行することが強く推奨されます。

以下に、具体的な対策をレベル別に提案します。

『システムの復元』を正しく使いこなす(全ユーザー向け)

まずは基本です。機能が縮小されたとはいえ、急性のトラブルに対して「システムの復元」が有効であることに変わりはありません。

設定の確認

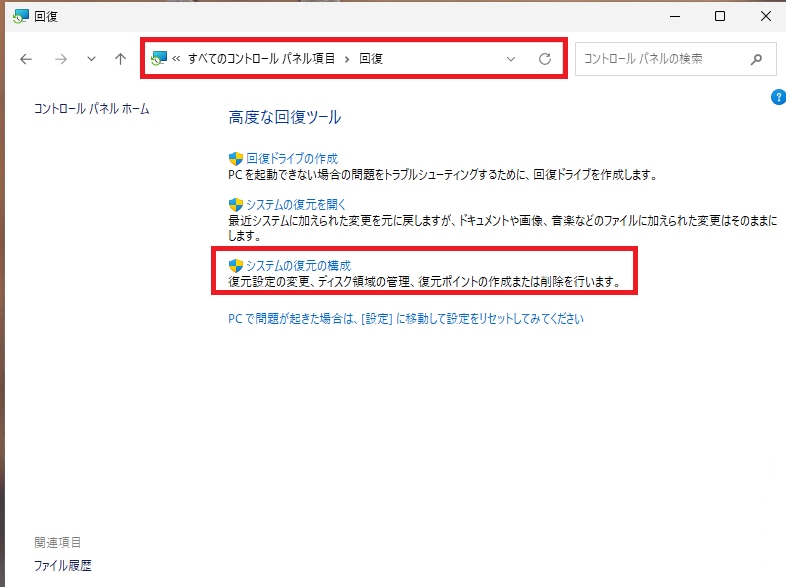

[コントロールパネル] – [回復] にて「システムの復元の構成」をクリックします。

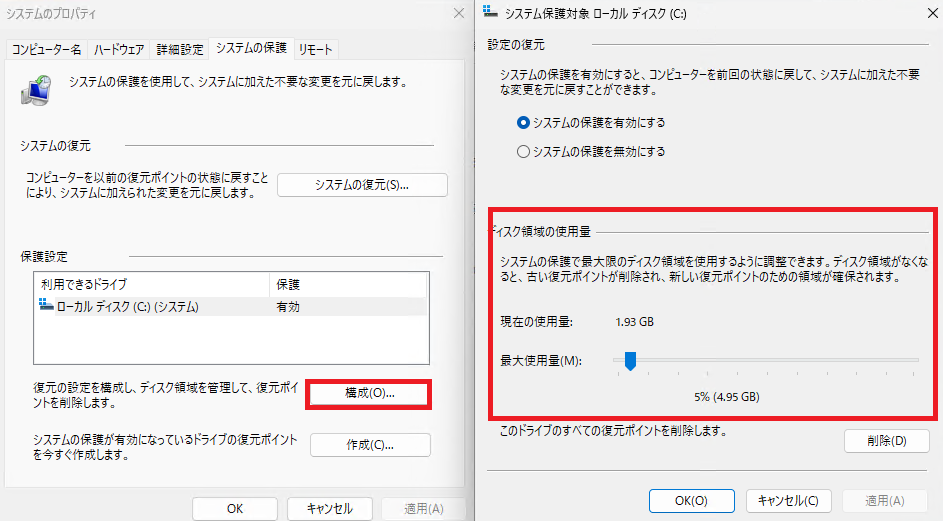

お使いのシステムドライブ(通常はC:)で保護が「有効」になっていることを確認してください。無効になっている場合は、「構成」ボタンから有効化し、使用するディスク領域を数GB〜10GB程度割り当てておきましょう。

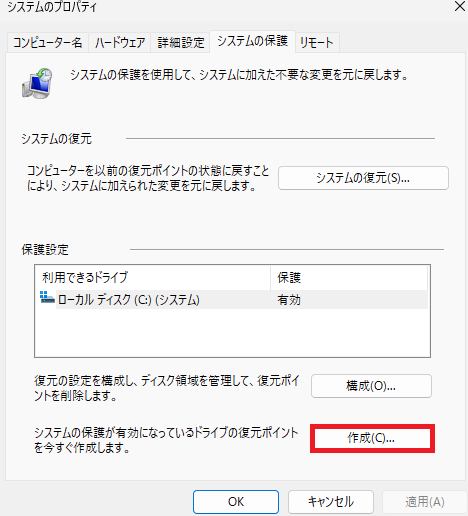

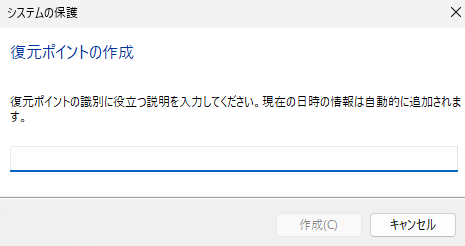

手動での復元ポイント作成

新しいソフトウェアをインストールする前や、システムの設定を大きく変更する前など、リスクのある操作を行う直前に、手動で復元ポイントを作成する習慣をつけましょう。「システムの保護」タブにある「作成」ボタンをクリックします。

分かりやすい名前(例:「○○インストール前 2025-06-26」)を付けて作成できます。

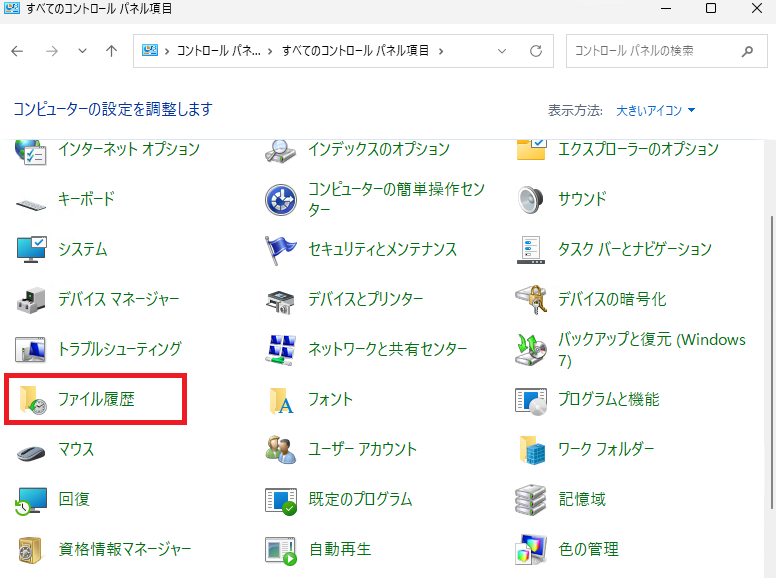

『ファイル履歴』で個人データを守る(全ユーザー向け)

前述の通り、「システムの復元」は個人データを保護しません。大切な写真や書類を守るためには、別途バックアップが必要です。Windowsに標準搭載されている「ファイル履歴」機能は、そのための優れたツールです。

外付けHDDなどを接続し、設定から「ファイル履歴」を有効にすれば、ドキュメント、ピクチャ、ビデオなどの主要なユーザーフォルダを定期的に自動でバックアップしてくれます。これにより、誤ってファイルを上書きしてしまったり、削除してしまったりした場合でも、過去のバージョンに遡って復元することが可能になります。

『システムイメージバックアップ』で完全なクローンを作成する(中〜上級者向け)

「システムの復元」の最大の弱点を補うのが、この「システムイメージバックアップ」です。これは、OS、設定、インストールされたアプリ、個人ファイルを含め、ドライブ全体を丸ごと一つのファイル(イメージファイル)として保存する機能です。

このイメージファイルさえあれば、PCが起動しなくなるような致命的なトラブルが発生しても、ハードディスクを完全に初期化し、バックアップ作成時点の完璧な状態に復元することができます。これは「システムの復元」よりもはるかに強力な回復手段です。

Windows 11には、コントロールパネルの奥深くに「バックアップと復元 (Windows 7)」という名前でこの機能が残されています。外付けHDDを用意し、定期的に(例えば月に一度)システムイメージを作成しておくことで、60日という制限をはるかに超える、長期的な安心を手に入れることができます。

サードパーティ製の高機能バックアップソフトを導入する(本気でPCを守りたい全ユーザー向け)

Windows標準の機能でも対策は可能ですが、より手軽に、より高度なバックアップを行いたいのであれば、専用のサードパーティ製バックアップソフトの導入を検討する価値は大いにあります。

「Acronis Cyber Protect Home Office」や「AOMEI Backupper」、「Macrium Reflect」といったソフトウェアは、以下のような点で標準機能よりも優れています。

- 柔軟なスケジュール設定: 毎日、毎週、毎月など、細かいスケジュールで自動バックアップが可能。

- 差分・増分バックアップ: 変更された部分だけを効率的にバックアップするため、時間とディスク容量を節約できる。

- 簡単な復元プロセス: 万が一の際の復元手順が、ウィザード形式で分かりやすく提供されている。

- 追加機能: クローン作成、クラウドストレージへのバックアップなど、多彩な機能を搭載。

有料のソフトもありますが、無料版でも十分な機能を備えているものも多く存在します。自分のPC環境とスキルレベルに合ったツールを選び、導入することを強くお勧めします。

バックアップ意識をアップデートせよ。

今回のMicrosoftによる「システムの復元」の仕様変更は、一見するとサービスの低下のように感じられます。しかし、これは私たちユーザーに対して「いつまでも古い機能に頼るのではなく、自分のデータは自分で守るという意識をアップデートしなさい」という、Microsoftからの静かな、しかし明確なメッセージなのかもしれません。

「60日」という新しい期限は、私たちに「猶予期間」を与えてくれていると捉えることもできます。この期間内に、自分のPCのバックアップ戦略を見直し、より堅牢な体制を構築する。それが、変化の激しいデジタルの世界で、大切なデータを失うことなく、安心してPCを使い続けるための唯一の道です。

この記事を読み終えたら、ぜひ一度、ご自身のPCの「システムの保護」設定を確認し、そして外付けHDDを接続して、最初の「システムイメージバックアップ」を作成してみてください。その一手間が、未来のあなたを救うことになるはずです。